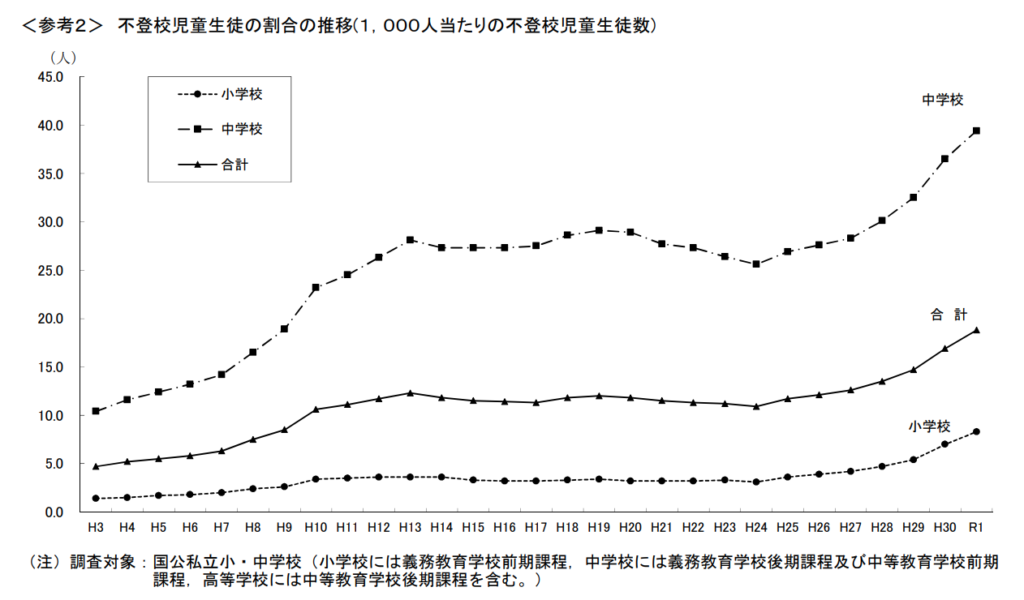

以下のグラフをご覧ください。

R1年度の1000人あたりの不登校児童生徒数を見てみると、中学校では小学校の約4倍もの数がいることが分かります。

不登校児童生徒数の推移

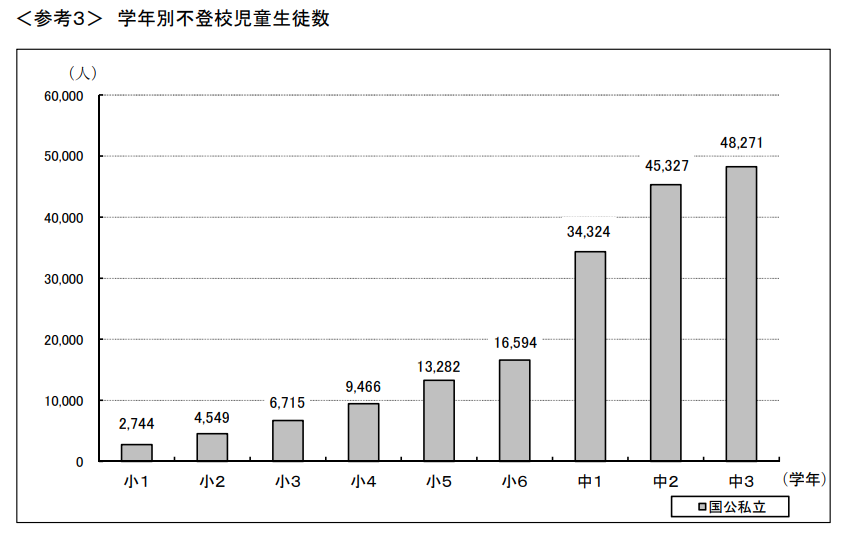

また、以下のグラフのように中学校になった途端に、不登校になってしまう子どもが増えていくことが分かります。

不登校児童生徒数の推移

中学校に進学すると、これほどまでに数が増える原因はなんなのでしょうか。

今回の記事を読むと、以下のことが分かります。

- 急増する不登校の原因

- 不安が原因となる「不安障害」

- 不安障害に繋がりやすい思春期の特性

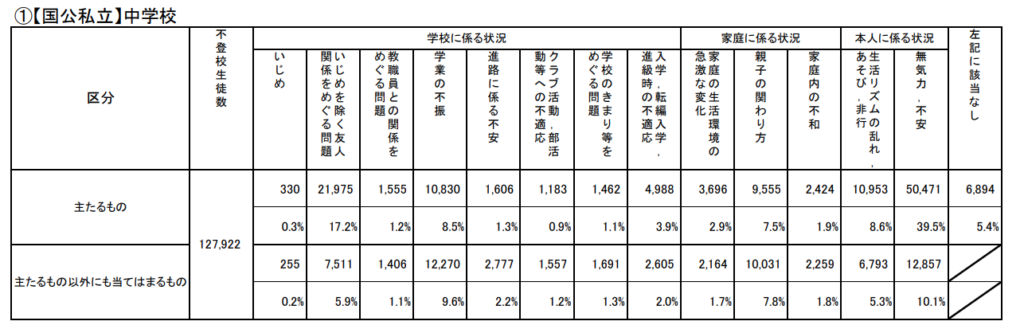

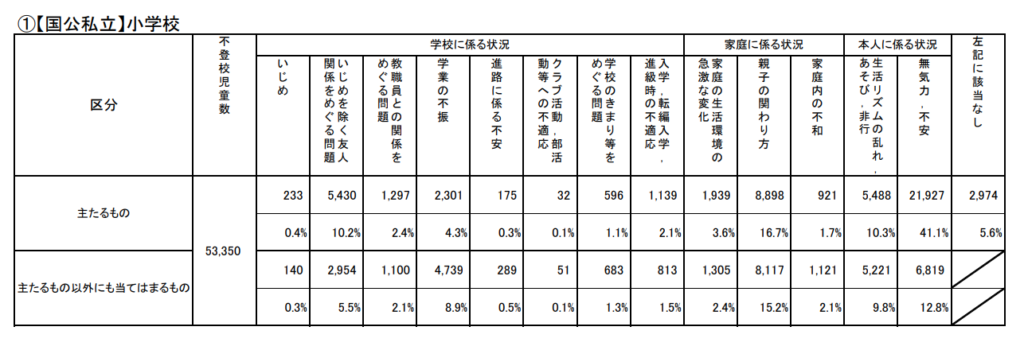

不登校の原因一覧

不登校の要因

子どもの不登校の要因のとして一番割合の大きいものは「無気力や不安」です。

それ以降「友人関係の問題」「あそび・非行」「学業不振」と続いていきます。

この割合を下の小学生の表と比べてみると、「友人関係の問題」や「学業不振」の数値が特に上がっていることが分かります。

不安が強い場合、不安障害が原因かも?

厚生労働省によると不安が強くて日常生活に支障をきたしている場合、「不安障害」が関係している可能性もありそうです。

その中でも、不登校に繋がりそうなのは、以下の2つではないでしょうか。

社会不安障害(社会恐怖)

人に注目されることや人前で恥ずかしい思いをすることが怖くなって、人と話すことだけでなく、人が多くいる場所(電車やバス、繁華街など)に、強い苦痛を感じる病気です。怖さのあまりパニック発作を起こすこともあります。失敗や恥ずかしい思いがきっかけになることも多いのですが、思春期の頃は、自分で自分の価値を認められなかったり自分に自信がもてなかったりすることから起きてくる場合も多くあります。

厚生労働省 こころもメンテしよう〜若者を支えるメンタルヘルスサイト〜

社会不安障害では、自分でも、そんなふうに恐怖を感じるのは変だなとわかってはいるけれど、その気持ちを抑えることが難しくなります。徐々に、恐怖を我慢しながら生活したり、外出や人と会うこと(怖いと感じること)を避けるようになったりします。

全般性不安障害

学校のことや家族・友達のこと、生活上のいろいろなことが気になり、極度に不安や心配になる状態が半年以上続きます。

厚生労働省 こころもメンテしよう〜若者を支えるメンタルヘルスサイト〜

不安だけでなく、落ち着きがない、疲れやすい、集中できない、イライラする、筋肉が緊張している、眠れないといった症状もみられます。

不安障害に繋がりやすい思春期の特性

不安障害というものには、どちらも不安に感じる時間が長くなることで影響を及ぼします。

特に思春期の子どもたちは、以下のことで不安を感じることが多いように思います。

勉強が難しくなって自信が持てない

小学校の高学年から、中学校にかけて勉強の出来、不出来に差が出てきやすくなります。

中学校では特に、数学や英語など、理解がなかなか出来ずに悩んでしまう子も多いです。

家庭でも塾や家庭教師、通信教育などで学力を保証する家庭が増えてきます。

しかし、どれもお金がかかる上に、部活動をしているとなかなか難しいもの。

家庭で、かつ無料で学習をしようとした場合は、「NHK for School」の中学校用の動画などを活用することも考えられます。

下記の記事は小学校用として作成した記事ですが、同じサイトにアクセスしていただくと、中学生用の動画も無料で見ることができますので、是非ご活用ください。

運動できない、体型が気になる

中学校の子どもの中には運動ができないことや、体型を非常に気にする子どもの姿があります。

子どもにとって、体型や体重についてコンプレックスを持っている子どもに対して、成長期というのを加味しつつ、運動を中心にした体づくりを行うようにさせていくと良いでしょう。

下記の記事では、年齢と身長から子どもの適正体重を計算する方法を書いておりますので、是非電卓を片手にご覧ください。

友達とつながりたがる

中学校になってくると、LINEやSNSを通じたトラブルがとても増えてきます。

夜遅くまで誰かとチャットをするといった依存症の問題や、LINEいじめに発展するケースなど、繋がりをこじらせてしまう子どもの姿もしばしば。

その繋がりの複雑さが、子どもの不安をかきたててしまうこともあります。

子どもが不適切な使用をしないためにも、家庭でスマートフォンの使い方を決めておくことが大切です。

以下の記事では、人と繋がることを求める「つながり依存」やスマートフォンの使い方についてまとめています。

おわりに 〜 中一ギャップ 〜

子どもが不登校になる一番の原因としては「子どもが不安になること」が挙げられます。

その根底には「中一ギャップ」という言葉があるように、中学校に上がり、今まではなかった子どもの心配事が増えることが原因としてあるようです。

勉強、友達関係、学校、将来、自分自身の事、と今までよりも考える事が多くなったことが、子どもにとって大きな負担になっているのでしょう。

その負担を軽くするためには、子どもの話をさりげなく聞いてあげることが、思春期の子を持つ親として大切なことなのかもしれませんね。

コメント