前時の記事

動画で解説

単元の内容

閉じ込めた空気及び水に力を加え,その体積や圧し返す力の変化を調べ,空気及び水の性質についての考えをもつことができるようにする。

小学校学習指導要領解説(理科)P.40

ア 閉じ込めた空気を圧すと,体積は小さくなるが,圧し返す力は大きくなること。

イ 閉じ込めた空気は圧し縮められるが,水は圧し縮められないこと

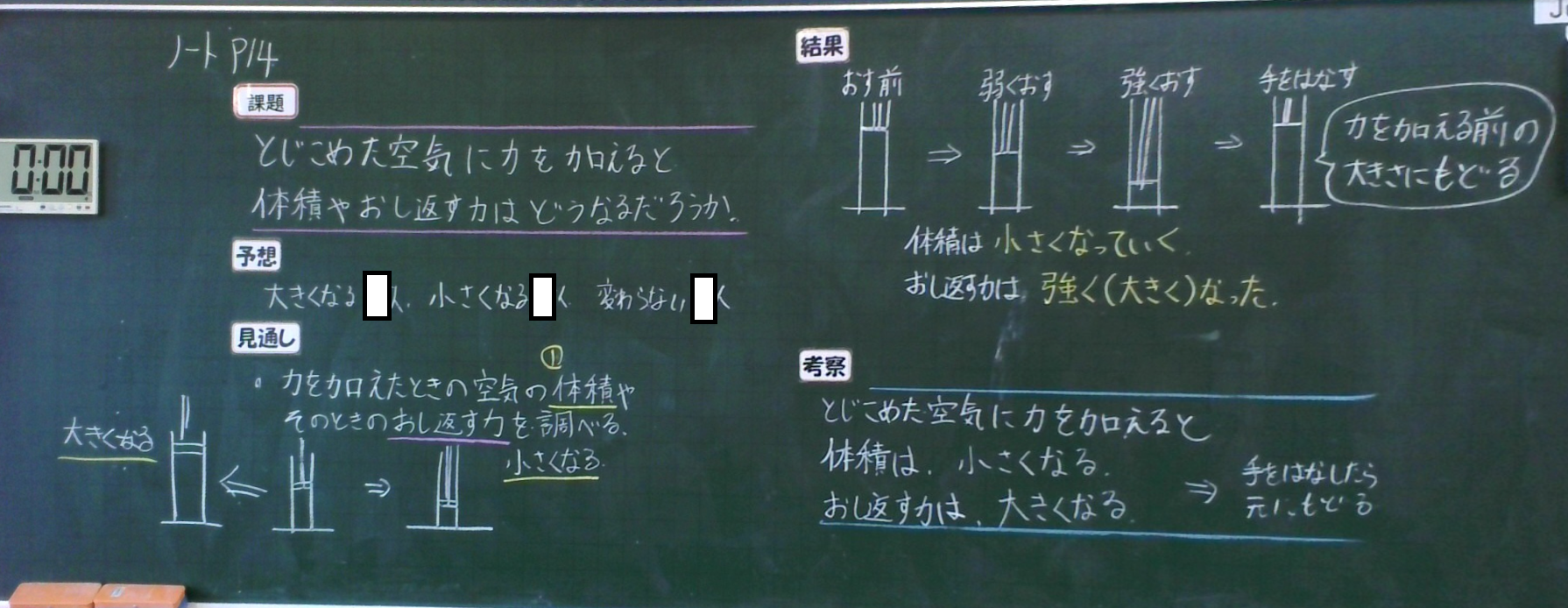

板書

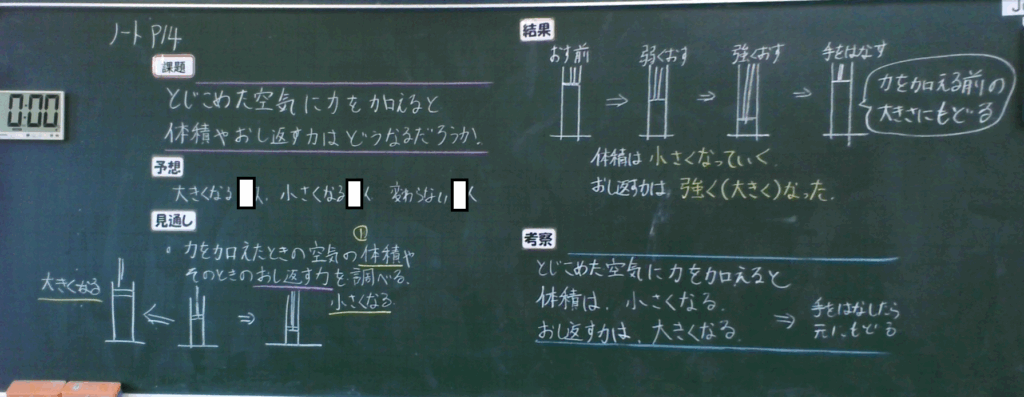

2時

この板書の内容は、正進社が出している理科学習ノートの内容に合わせた形です。

なのであまり面白さはないですね。

問いも概ね形が決まっているので工夫の余地が少な目です。

ただ、今回は予想の段階で体積が大きくなるという予想を答えた児童が多かったので、見通しの段階で調べること「体積」「押し返す力」の見方をより明確にしておくくらいのことしかしていません。

最近はもう「めあて」も「まとめ」も書かなくなりましたね。

問いと考察が大体それらに該当するので…。

今回、指導略案上にはロイロノートという情報交流のためのアプリを使おうとしていますが、結局使うことなく、それぞれの話し合いで完結してしまいました。

子どもの反応としては、かなり落ち着いて学習ができている感じでしたので学習内容量としては丁度良かったのかもしれません。

ノートに書くということで、見通しをしっかりと持てたことが子ども達にとっては良かったのかもしれませんね。

実験については、二人一組で行うことにしたことによって、学力が低位の子や、一人では手遊びをしてしまう児童についても最後まで学習をすることができたような感じがしますね。

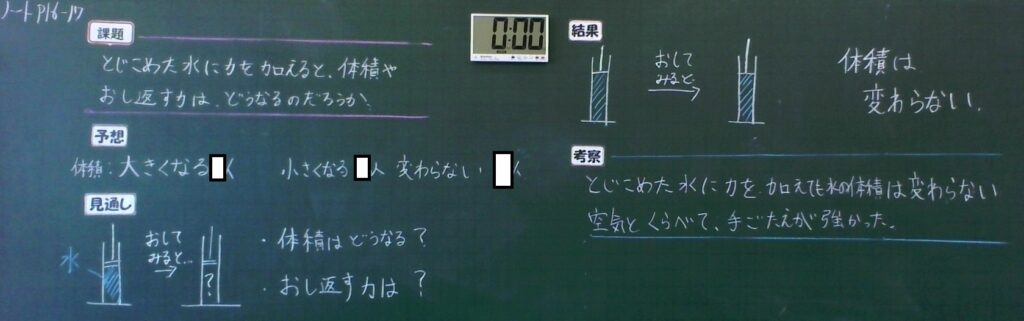

3時

この板書の内容も、正進社が出している理科学習ノートの内容に合わせた形です。

なのであまり面白さはないですね。

問いも概ね形が決まっているので工夫の余地が少な目です。

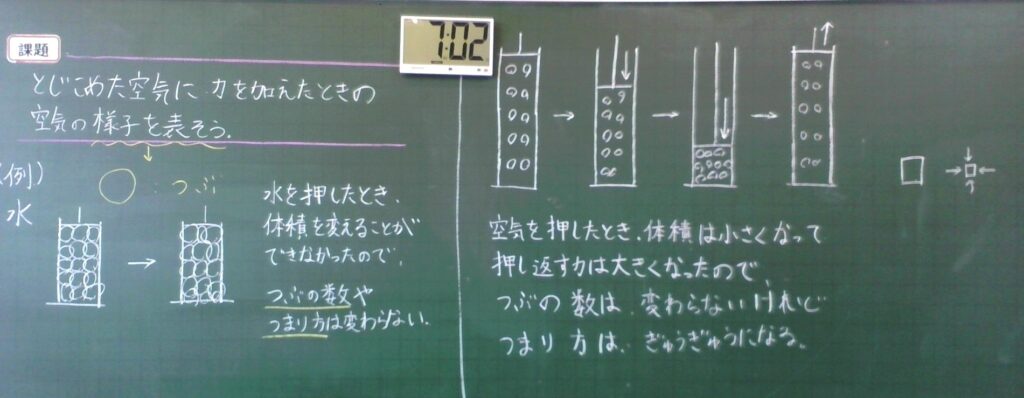

4時

この授業は子ども達の考えを集めるために、電子黒板の方を主に使っていたのですが、授業はあまり上手く行きませんでした。

それが黒板にもよく表れていますね。

ここでは、体験を通した理解を促すための、体験的活動を導入するほうがよかったです。

詳細は、私の動画での反省点を確認してもらえたらと思います。

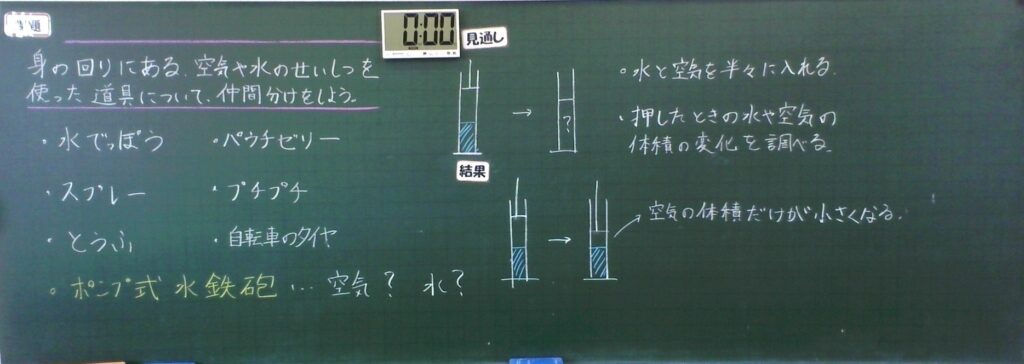

5時

6時

テスト

コメント