応用行動分析(ABA)では、「行動にはその行動を生み出しているきっかけと、行動から生まれる結果がある」という考え方に基づいて分析をしていきます。

特別支援教育の現場でよく使われる「応用行動分析」について、その基本的な考え方や方法について話をしていきます。『子どもが言うことを聞かない』『困った行動に手を焼いている』などの悩みを持つ教員の方や保護者の方へ、この記事をきっかけに是非とも学んでいただけたらと思います。

動画版(Youtube)

ABCフレームを使って整理する

応用行動分析(ABA)を行う上で、子どもの反応を整理するのに便利な、というか基本的な考え方として「ABCフレーム」を紹介します。

ABCフレームと言われても、何のことか分からないと思いますので、まずは簡単にABCの説明をしていきます。

簡単にまとめると「A:きっかけ」→「B:行動」→「C:結果」を表しています。

A:きっかけ(Antecedent)

Aはきっかけのことを言い、行動が起こる直前の出来事や状況のことを指します。

行動を呼び起こすきっかけの例としては

- 授業を始めようとした

- 宿題を促された

- 友だちにからかわれた

- 大人に注意された

- 音、におい、人混み、人、物が気になった

などが挙げられます。

B:行動(Behavior)

Bは行動のことを言い、観察できる行動そのものです。

「あの表情は、きっとこんな気持ちなんだろうな」といった主観は含まず、誰が見ても分かる行動のみを記録していきます。

例としては

- 泣く

- 黙り込む

- 逃げる

- 叩く

- 席を立つ

- 机に伏せる

などが挙げられます。

かなりシンプルな感じで大丈夫です。

C:結果(Consequence)

Cは結果のことを言い、行動の直後に起きたことを表します。

これには、行動に対しての評価を含まれているため、ここで子どもが得た結果によって、その行動が「続くか」「減るか」が決まります。

例としては

- 難しいことがなくなった → 行動が増える

- 誰かに注目された → 行動が増える

- 誰かが助けてくれた → 行動が増える

- 何か得をした → 行動が増える

- 嫌なことがあった → 行動が減る

- 何も起きなかった → 行動が減る

などが挙げられます。

表にまとめると

| A:Antecedent(きっかけ) | B:Behavior(行動) | C:Consequence(結果) | |

| 内容 | 行動が起こる直前にあった出来事や状況 | 子どもが実際にした行動 | 行動の直後に起きた出来事や反応 |

| 例(学校) | 問題を当てられた | 机に突っ伏した | 先生が他の人に当てた |

| 例(家庭) | おもちゃが目に入った | 「欲しい!」と泣き出した | 親が買ってくれた |

このように、表にまとめるとそれらの繋がりが見えてくるのではないでしょうか?

子どもの様子を観察しながら、「行動」、「きっかけ」、「成果」を整理していくことによって、感覚によらない分析ができるようになるでしょう。

調査する際の注意点

まずは行動を観察する人の主観を入れることなくありのままを見ることが最重要です。

それは例えば「怠けて」「サボろうと思って」「わがままを言った」「やる気がない様子」といった主観は排除して、子どもの行動を見ていくことを指します。

このような場合では、

- 「怠けて」→「行動までに〇分かかった」

- 「わがままを言った」→「悪口を言った」

- 「やる気がない様子」→「机に突っ伏して」

といったように、誰が見ても分かる形で記録していくことが必要です。

ベースラインを調べる

ここまで読んでいいただいた方は、このことについて学習した際に「すぐに使おう!」と考えてしまいがちです。

しかし、その前にベースラインを調べることが必要です。

ベースラインとは、この取り組みを行う前の子どもの現状のことを言います。

例えば、先ほど挙げていた例を考えてみると

| A:Antecedent(きっかけ) | B:Behavior(行動) | C:Consequence(結果) | |

| 内容 | 行動が起こる直前にあった出来事や状況 | 子どもが実際にした行動 | 行動の直後に起きた出来事や反応 |

| 例(学校) | 問題を当てられた | 机に突っ伏した | 先生が他の人に当てた |

問題を当てられた際に、どれくらいの頻度でその行動が起きているかを調べる必要があります。

それによって、そのきっかけと行動が本当に結びついているかや、その回数・確率を調べることで行動がどれくらい改善されたのかの指標を得ることができます。

「問題を当てられたときに伏せる確率が90%から、20%に減った」などの数値にすることで、効果を客観的に見ることができるようになるでしょう。

分析結果を使って子どもの行動の改善を目指すと

子どもの行動の改善を目指す場合、まずは子どもの行動のとして望ましいもの「ターゲット行動」を決めます。

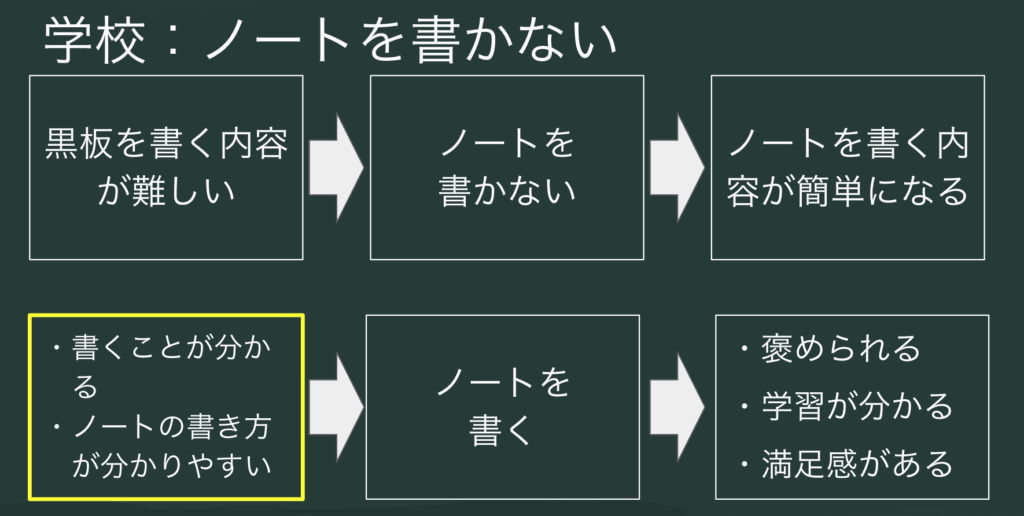

例えば画像にあるように、ノートを書かないという現状を変えたくて「ノートを書く」という行動を引き出したい場合について考えましょう。

この「ノートを書く」という「ターゲット行動」を選択した後は、その行動によって子どもにどのような良い結果(ABCのCに該当する部分)を考えます。

その行動によってよいことが子どもに起こることを子どもが理解することで、「ターゲット行動」が継続して行われることになるためです。

そして、ターゲット行動が決まった際にはそのターゲット行動を引き出すための「きっかけの工夫」(ABCのAに該当する部分)を考えることが必要です。

単に今までと同じ状況、同じ方法で子どもにアプローチしてもターゲット行動を引き出すのは難しいでしょう。

そこで、子どもの環境や言葉かけなどを工夫していくことで、その行動が引き起こされやすくなる状況を作っていくことが考えられます。

工夫の具体例

例えば、ノートを書くタイミングが分からなくて書かないのであれば、書く時間を設定しタイマーを使うという環境の工夫や、「今から書くよ、鉛筆を持って」といった言葉かけを行う、黒板に「ノートタイム」というプレートを貼って掲示するなどの準備物の工夫が考えられます。

これらは、子どもが持つ行動について分析しないと適切な工夫を見つけることは難しいですので、目の前のお子さんに合った支援の方法を考えて見てください。

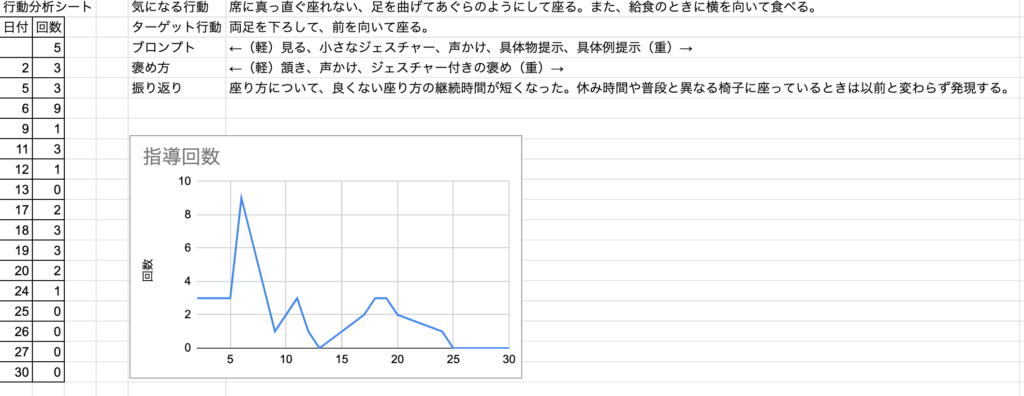

支援の結果を調べる

実施していく中で、「ターゲット行動」の回数や、気になったことは逐一メモしていきましょう。

そうすることで、行動が発生する頻度や、取り組みの成果が見えるようになっていきます。

終わりに:取り組む上での注意点と心構え

この取り組みはあくまで、「子どもが自分自身で適切な行動をできるようにすること」を目的に行なっていきます。

そのため、成果(Cにあたる部分)や、きっかけ(Aにあたる部分)については、少しずつレベルを落としていくことが必要です。

例えば成果(C)については、「やったね、上手だよ!」としっかり褒めていた場合、できるようになってきたら頷くだけにするなど、成果が少なくても実行できるようにしていくこと。

例えばきっかけ(A)だったら、最初は近くまで行って「さぁ、〇〇をして、一緒にするよ」と声をかけていたものを、少し離れたところからの声かけのみにする、といったようにきっかけを小さなものにしても行動できるようにしていくこと。

これを繰り返していくことで、刺激や成果が小さいものであっても、いわゆる「当たり前に行動すること」ができるようになっていきます。

子ども自身がその力を身につけていくためにも、支援漬けにするのではなく、最終的には教師や保護者の支援なしで行動できるようになることを目指していっていただけたらと思います。

コメント