はじめに

今回は「わたしたちの体と運動」の学習で授業研究を行いましたので、その内容についてこちらに記録しようと思います。

実践についてアドバイスや、代案、みなさんの具体例などありましたらページ下部のコメントにてお教え頂けたら幸いです。

教育実践を行った背景や目的

今回の私の研究のテーマとして、「児童が見通しを持ち、主体的に学習に取り組むことができるようにする」というものが挙げられます。

このテーマを設定した理由として、理科の学習の成否が「見通し」と「考察」の段階でほぼ決まるということ、そして児童が主体的な学習に取り組むためには、特に「見通し」を十分に持つことが出来るかどうかが大きなウエイトを占めているということから、明確な見通しを持たせる手立てを講じた授業を行いました。

実践の概要

児童観

当クラスは児童数約30人、その内、数名特別支援教室に在籍する児童がいる。

学力的にはA、B層とC、D層の児童が半々くらいの割合で在籍しているが、C層よりもD層の方が多く、授業では全体的な支援が必要である。

クラス内の人間関係は比較的良好であるため、グループ学習を行う際には、誰かしらの友達と一緒に学習する姿が見られる。

本時のねらい

本時は全8時間中の5時。

2時間続きで行われる授業の前半である。

ここでは、前半では「根拠のある予想を立てる」こと、後半では「考えを表現する」ことを目標に授業を行なった。

※詳細は以下の指導案を参照

指導案

単元構成の概要

単元全体の流れとしては、「人の腕の骨を調べる」「人の腕の筋肉を調べる」「人の全身の骨と筋肉について調べる」と、人について調べた後、「動物について調べる」「動物の体のつくりについて調べる」「人と動物のからだのつくりを比べる」というように人間以外の骨や筋肉について調べる学習を取り入れた。

本時の活動

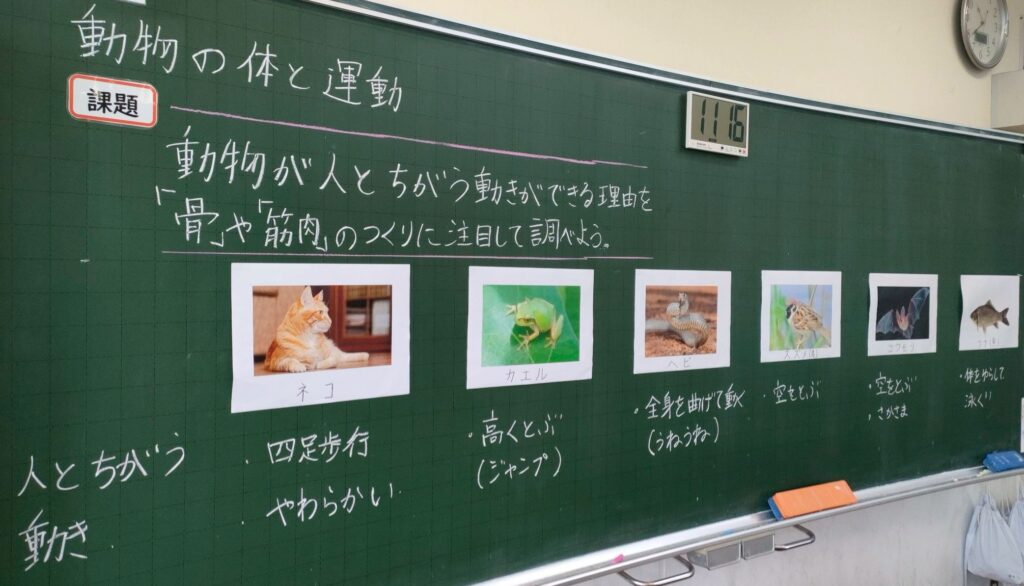

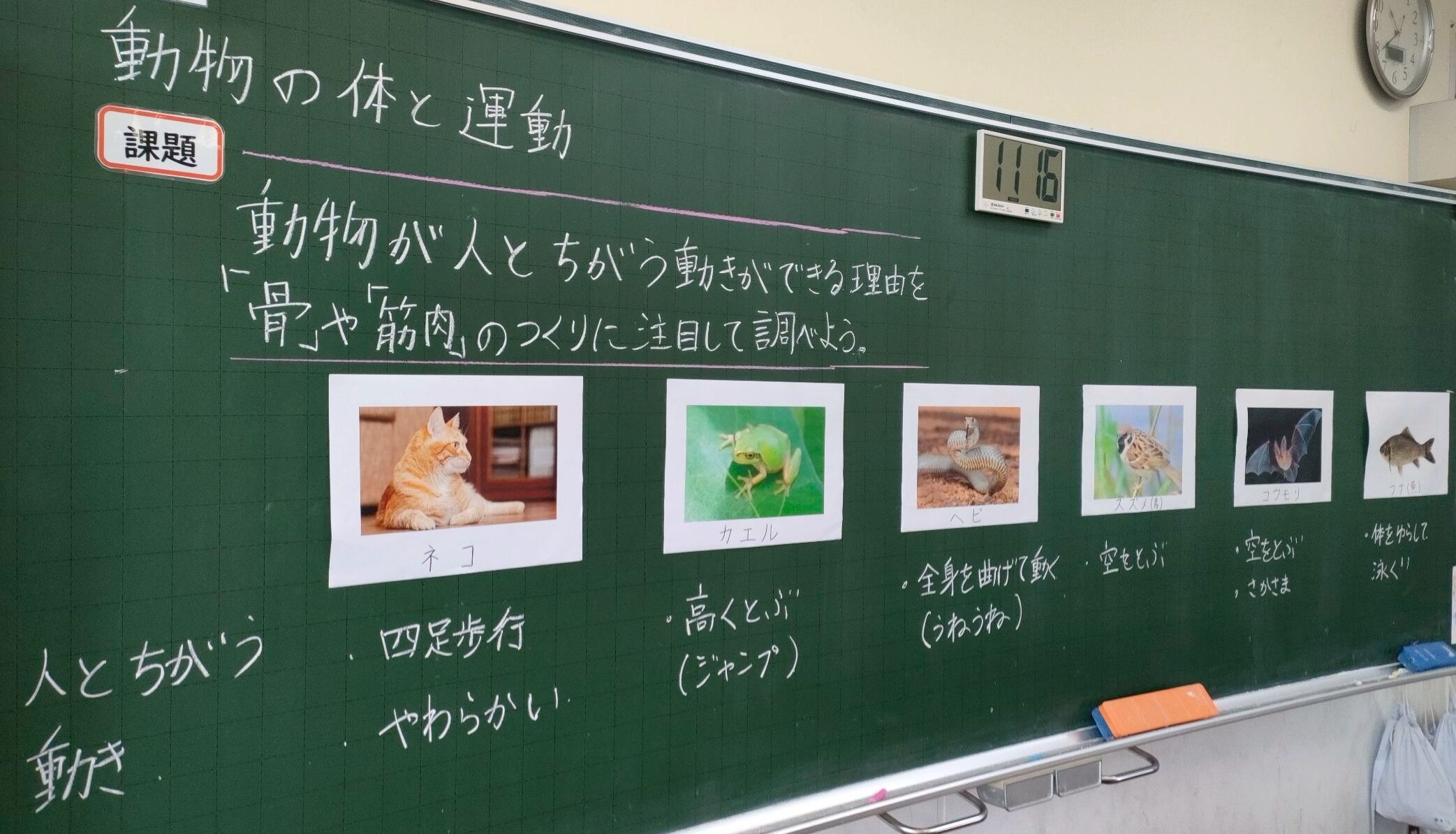

本時はでは、6つの動物から調べたいものを選択し、それぞれの動物が行う運動と骨や筋肉がどのように関わっていると思うかを、骨格標本や筋肉の画像を示して調べる学習を行った。

導入段階では、それぞれの動物の運動の例を各種最低1つずつ出させた後、見通しを持たせるために、別の動物を用いて、教師が調べた方法を動画にまとめて視聴させた。

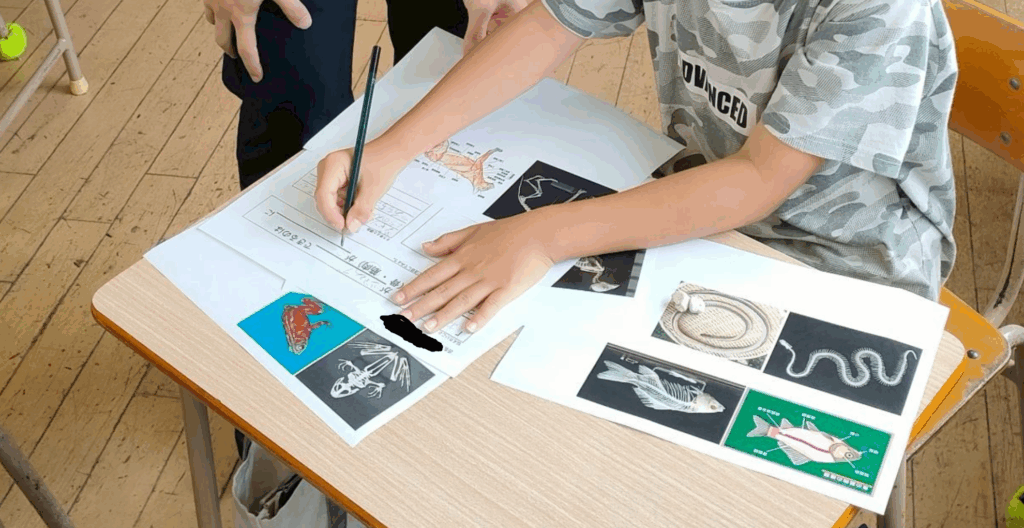

それからの調べ学習においては、自分たちでグループを作り、調べ学習を進めた。調べ学習を行う際には、タブレットと紙のどちらを使用しても良いとし、紙を選択した児童にはタブレットで配布しているものと同じ資料を切り貼りできるように用意した。

資料としては、動物の動きの動画、骨格標本、動物の骨や筋肉に関する本を自由に見ることができるようにし、タブレットと紙で触れることができる情報量に大きな差が生まれないように留意した。

交流する時間においては、他者とどのようなところを調べたのかを話し合う時間を設けた。

生徒の反応・変容

授業中の様子

この学習は、校内の研究と併せて行ったため、他の教員が見に来ることになっていた。そのため、最初は緊張していた児童たちであったが、調べ学習が進む中で自分たちで話し合いながら調べ、まとめていく姿が見られた。

また、最初はタブレットを使っていたが、途中から「紙の方に書いてもいいですか?」と聞いてくる児童もおり、自分にあった方法を選択しようとする姿が見られた。

学習方法としては、私が渡した資料を用いて学習する児童、インターネットでさらに調べる児童、本を用いて調べる児童など、それぞれの方法で学習を進めていった。

一人で黙々と学習する児童や、複数人で調べる児童など、調べ方は多岐に渡った。

今回はグループを作る際には、最大3人までという制限を設けて行なったが、その制限を守りながら学習する姿があった。

(社会的手抜きを行う児童を生まないための方法、学習は一人が最も効率が良いが、人数が増えていくにつれて、学習効率が落ちていく。3人を超えると学習効率が極端に落ちるため、最大3人に設定)

成果と課題

成果

この学習では特別支援学級の児童も授業に参加していたが、全ての児童が自分なりの考えをまとめることができていた。(1名の児童がフォーマットを書き換え、関係ない内容をかいていたため、紙面では評価できない部分もあったが、発言では自分なりの理解を進めていた)

見通しの段階において、方法が明確になっていたことによって、C、D層の児童にとっても学習を進めることができたと考えられる。

タブレットを使用している児童の中には、更に検索して調べようとする児童の姿もあり、自分で調べる対象を選択することができるというのも、主体的な学びを推進するうえで効果的であったように思われる。

課題

課題としては、見通しによる情報過多が考えられる。

一つの問題解決法を最後のまとめまで行っていることで、特に学力が低位の児童ではその記述を真似して書いているだけに留まっている児童の姿も見られた。これが学習指導要領の『発想し』という目標を達成しているか、という点で疑問が残る。このことから、低位の児童にとって思考力を発揮させる上で確実に効果的であったとは言い難い。しかし、児童が教師の援助を受けずとも自分の力で完結させることができたこと、内容は似ていても自分なりに見るべきポイントを明らかにしながら考えることができたことには一定の価値があるように思われる。

実践を通して得られた気づき

今回の実践を通して、「見通しを明確にすること」や「考え方を教える」ということが、児童の調べ学習において重要であることを再確認した。

特に私を含めた教師は、「例を示せばできるだろう」と思いがちである。しかし、児童においてそれは当たり前のことではなく、そこに至るまでの過程にどのような考え方があるのか、その気付きをどのように使ったら良いのかという手法を身に着けさせることが大切であると考えさせられる実践であった。

特別支援学級の児童を含んだ中で行われる授業、インクルーシブ学習が推進される中でこのような、具体的なものの見方を教える授業がより、重要視されていくのではないだろうか。

今後の実践に向けて

実践の応用について

この方法については、動画を作ることができれば、誰にでも行うことができると考えている。(これもまた、できるからこそ言えることであるが…)

これからの学習においては、例えば第4学年では「ものの温まり方」の際に実験方法やその時、何を見るのかといったポイントを動画にまとめておくことで、教師が指示をせずとも自分たちで学習の方法を振り返ることができるようになるだろう。

特に小学校高学年、中学生となると、より実験方法の複雑さや手順の多さが課題となってくる。そのため、学習の見通し(実験方法)を動画で示すことによって、児童の授業への理解がよりすすむのではないかと思われる。

しかし、見通しや解決方法を児童に考えさせることもまた重要であるため、実験方法が多岐に渡ったり、児童が考えた方法で実験を行う際には今回の方法は使えない可能性があることに留意したい。一方でリトマス紙を使った実験、顕微鏡を使う実験など、一定の手順が決まっているものに対しては、効果的であるように思われる。

おわりに

学級には不登校傾向の児童、特別な支援が必要な児童等、さまざまな特性を持った児童が学級には在籍しています。

この実践をお読みの教育関係者の方がいらっしゃれば、頷いていただけるかもしれませんね。

私は学校教育では、学級に在籍する児童生徒全員が自ら学ぶことができるになる力、スキルを身に着けさせることが必要だと考えています。

特にインターネット社会である現代、AIが答えてくれる現代においては、真偽不明の情報があふれていますので、自ら考え、判断する力が特に重要です。そのため、理科教育のように、ある課題に対して、そしてその答えに対して、「何が正しいのか」「根拠は何なのか」と疑問に思い、調べようとする力を『問題解決学習』を通して高めていくことが必要であるように感じてなりません。

小学校の学習のように、まずは身近な謎を自分の力で考え、解決していくことで、これからの時代を生きる子どもたちが、自ら考え、誤った情報に振り回されないように育っていってくれることを願っています。

拙い実践ではありますが、ご覧いただきありがとうございました。

コメント